この記事は、2022年9月の緑を楽しむ講座柏の座学「クモは親愛なる隣人」から抜粋したものをまとめ直したものです。 世の中にはクモ嫌いが少なからずいて、クモ好きは滅多にいないようですが、クモをよく知れば親しみを感じると言われています。クモは益虫です。クモは昆虫を食べるため、昆虫の食害による森林などの緑の減少や、農作物の収穫量の減少を抑制しています。またデング熱などの病気を運ぶ蚊を食べ、人間の健康にも良い影響をもたらしているのです。昔から家の中のクモは、害虫を駆除してくれるので殺してはいけないと言われています。

ほとんどのクモは人間に害を与えることがないので、できるだけ共存していくことが大切なのです。

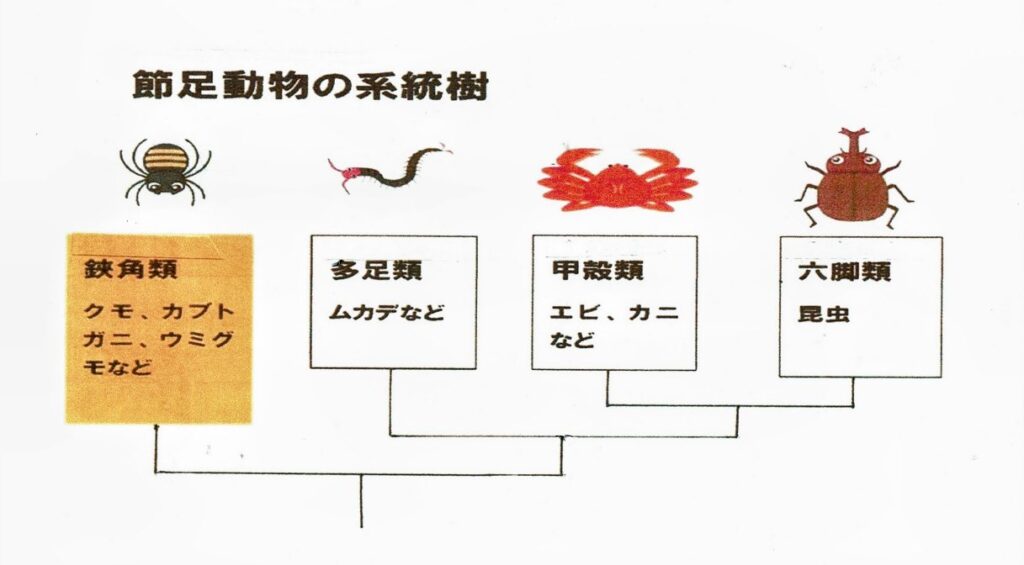

1.クモは節足動物の一種

クモは節足動物の内、鋏角類(きょうかくるい)に属します。 鋏角(きょうかく)とはクモなどの第1付属肢が、食べ物をつかんで口に運ぶために発達した器官と考えられています。クモの先祖は5億年前に海で生活していた三葉虫が進化してウミサソリになり、これが陸に上がってクモ類になったと言われています。

およそ3億年前クモが初めて現れたと考えられています。

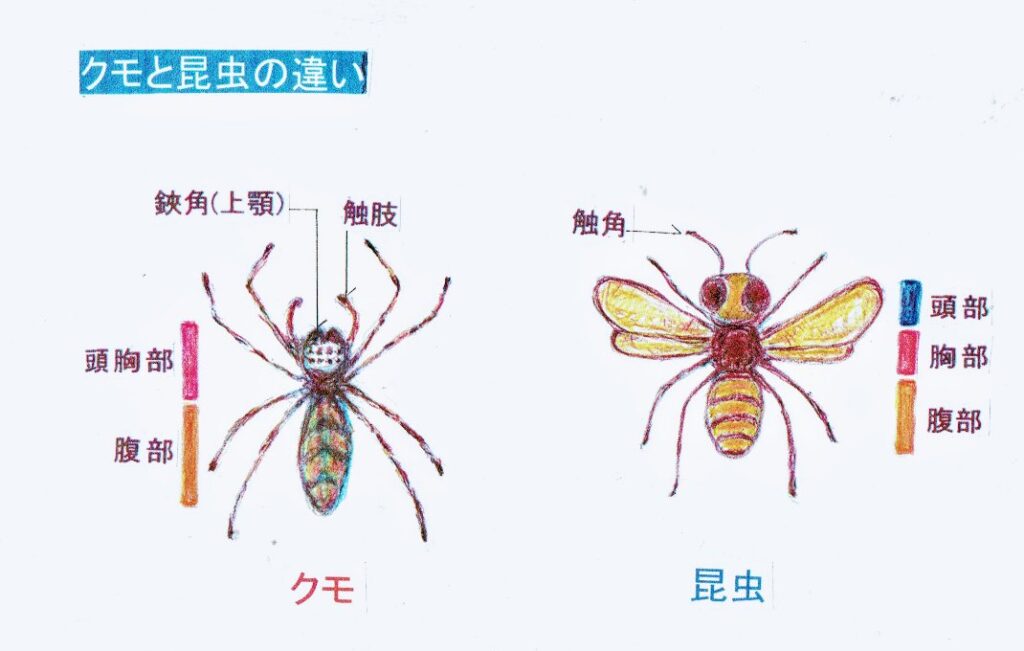

2.クモと昆虫の違い

クモは昆虫の仲間ではありません。

昆虫は頭部、胸部、腹部の3つに分かれていますが、クモは頭胸部と腹部の2つからなっています。

昆虫は2本の触角を持ちますが、クモには触角がなく、代わりに触肢と鋏角が2本ずつあります。

昆虫の足は6本あるのに対し、クモの足は8本です。

昆虫は複眼が2つ備わっていますが、クモはふつう単眼が8つ付いています。昆虫には翅がありますが、クモには翅がありません。

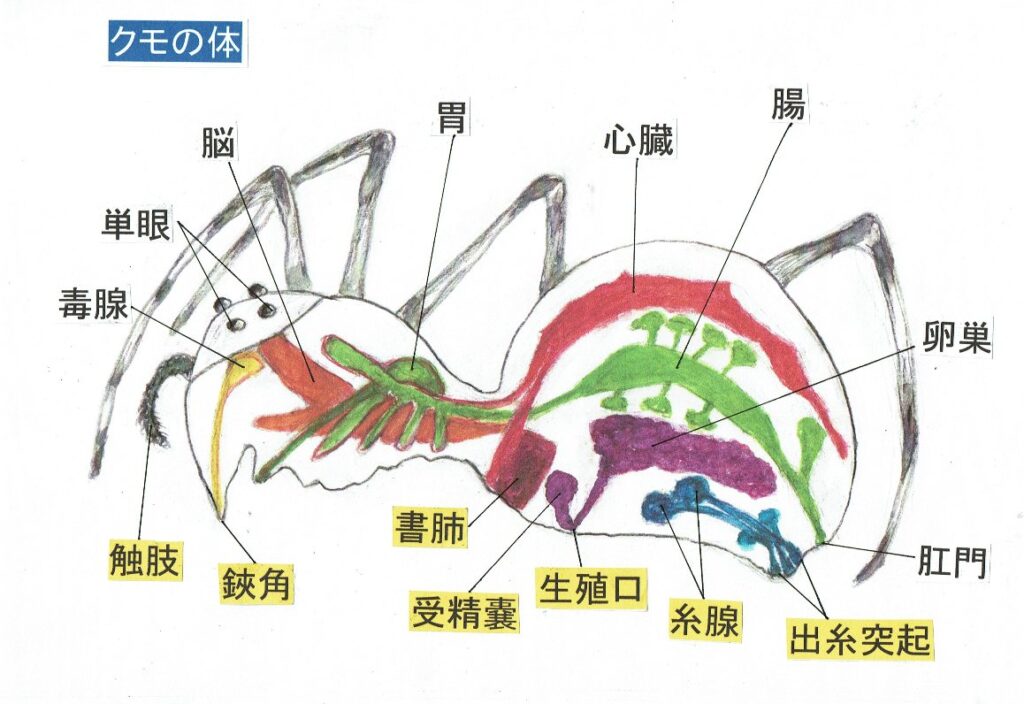

3.クモの体

触肢(しょくし)

元は脚。オスの触肢は交尾器の役割があり、精子保存器官になっています。

鋏角(きょうかく)

元は脚。上顎であり、毒腺とつながっています。

書肺(しょはい)

クモ本来の呼吸器官。ふつう進化したクモでは書肺が一対と気管が一対ありますが、原始的なクモでは書肺が二対あります。

生殖口(せいしょくこう)

オスが触肢の先端を挿入し、メスの受精嚢(じゅせいのう)に精子を送り込む入口です。

受精嚢(じゅせいのう)

メスが生殖口から送られた精子を貯えるところ、メスは産卵の際、精子と卵子を受精させます。

糸腺(しせん)

絹糸腺(けんしせん)、出糸腺(しゅっしせん)、紡績腺(ぼうせきせん)とも言い、糸の元の粘液があるところです。

出糸突起(しゅっしとっき)

糸疣(しゆう)、糸いぼとも言い、糸腺の粘液が空気に触れ、糸が放出されるところです。

4.クモの歴史

クモは化石の発見から、およそ3億年前に地上に現れたと考えられています。初期のクモは地中性の原始的なクモ(ハラフシグモ・トタテグモの仲間など)でした。

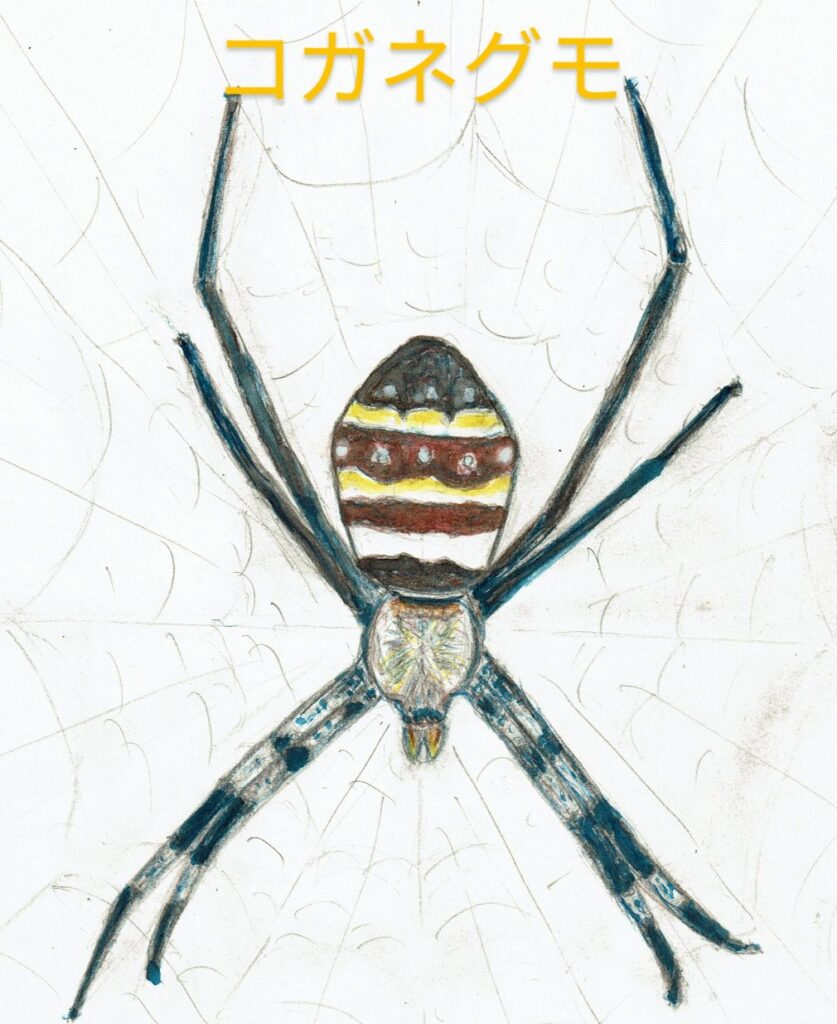

そして、およそ2億年前に空中に円い円網を張るクモ(ウズグモ・コガネグモの仲間など)が進化して現れました。

これは、糸進化により、クモの体重を支える事のでき る強く丈夫な糸(大瓶状腺糸)を得たクモが、地中から外の世界に大きく飛躍し、空中に円網を張れるようになった ことを意味します。

その後、およそ1億年前までに皿のような網を作るクモ(サラグモの仲間)や、糸をいろんな方向に張り巡らせ立体的な網を作るクモ(ヒメグモの仲間)が現れました。これは、天敵の肉食性のハチが現れたことにより、円網を張るクモの子孫が外敵から身を守るため、防御の役割を果たす皿網や立体網を張り対抗したことによると言われています。 また、クモの歴史の後半では、1億年前までに網を張らない徘徊性のクモ(ハエトリグモ・コモリグモ・カニグモの仲間など)が現れました。これは、地上でアリや甲虫が増えたこと、被子植物が進化し花粉を運ぶ昆虫が増えたことにより、網を捨てる方向に一部のクモが進化したと言われています。現在、クモの半数は網を張らないクモとなっています。(図・画・文 加藤俊雄)