この記事は、2022年9月の緑を楽しむ講座柏の座学「クモは親愛なる隣人」から抜粋したものをまとめ直したものです。

世の中にはクモ嫌いが少なからずいて、クモ好きは滅多にいないようですが、クモをよく知れば親しみを感じると言われています。

昆虫のカイコなど一生の間のある時期に糸をつむぐことのできる生物はいますが、オス、メスに限らず生涯を通して糸をつくる生物はクモしかいません。

クモは何種類もの糸を使い、網を作り、捕まえたエサを巻き上げ、卵を包み、移動するときの命綱にするなど目的に合わせて使い分けるのです。クモの糸使いの巧みさは他に類を見ません。特にクモの糸でつくる車輪のような形の網、円網の芸術性と工学技術は人間の歴史の中で今も賞賛され続けています。

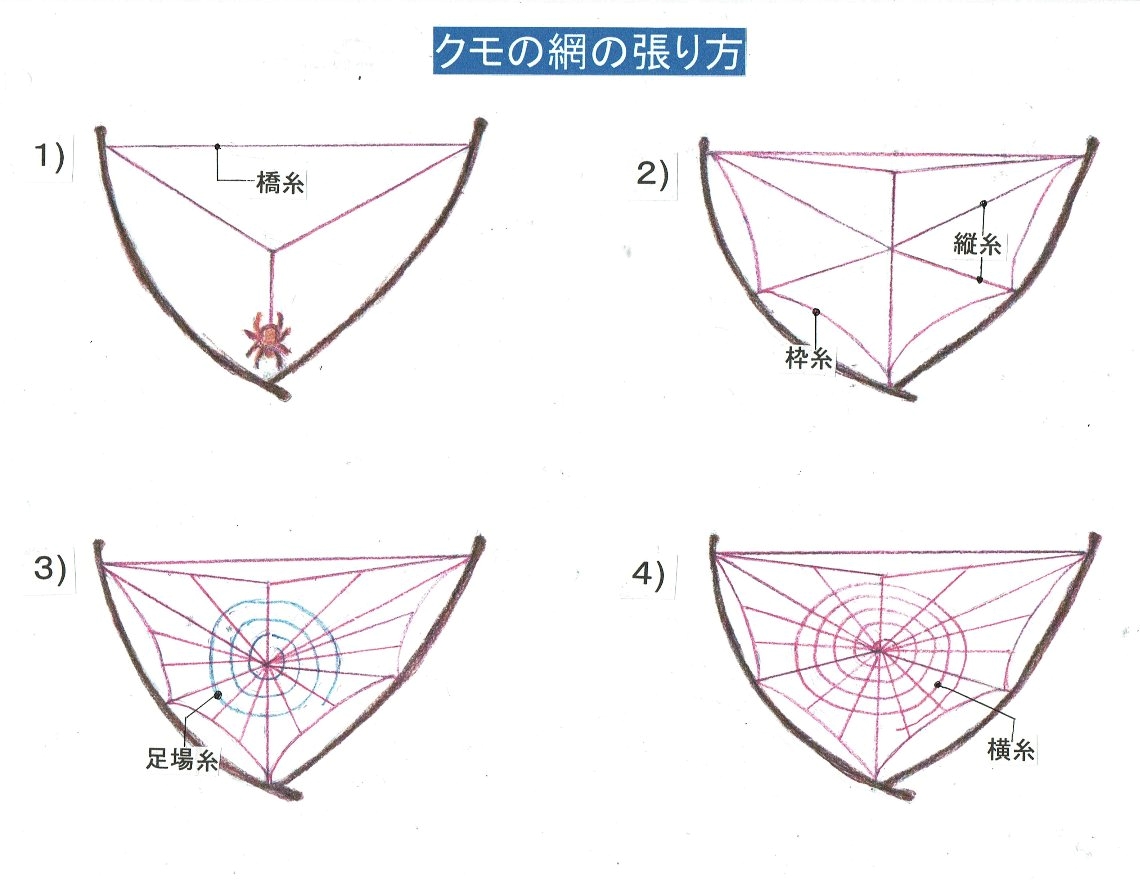

1.クモの網の張り方

1)まず、クモが風を利用して空中に糸を放ちます。糸の先には粘着物質が付いていて、糸が付着して向こう側に渡ったら何度も往復して太く丈夫な橋糸にします。

橋糸から別の糸を使ってぶら下がり、Y字形に3本の縦糸を張ります。

2)中心から外に向けて縦糸を増やし、網を支えるための枠糸を周囲に固定します。

3)十分な縦糸を張った後、粘りのない足場糸を中心から外側に向かって緩いらせんを描いて張ります。

4)最後に、粘りのある横糸を外側から中心に向かって細かいらせんを描いて、張っていきます。オニグモなどは横糸を張ると同時に、要らなくなった足場糸を切断しますが、ジョロウグモは足場糸を残します。

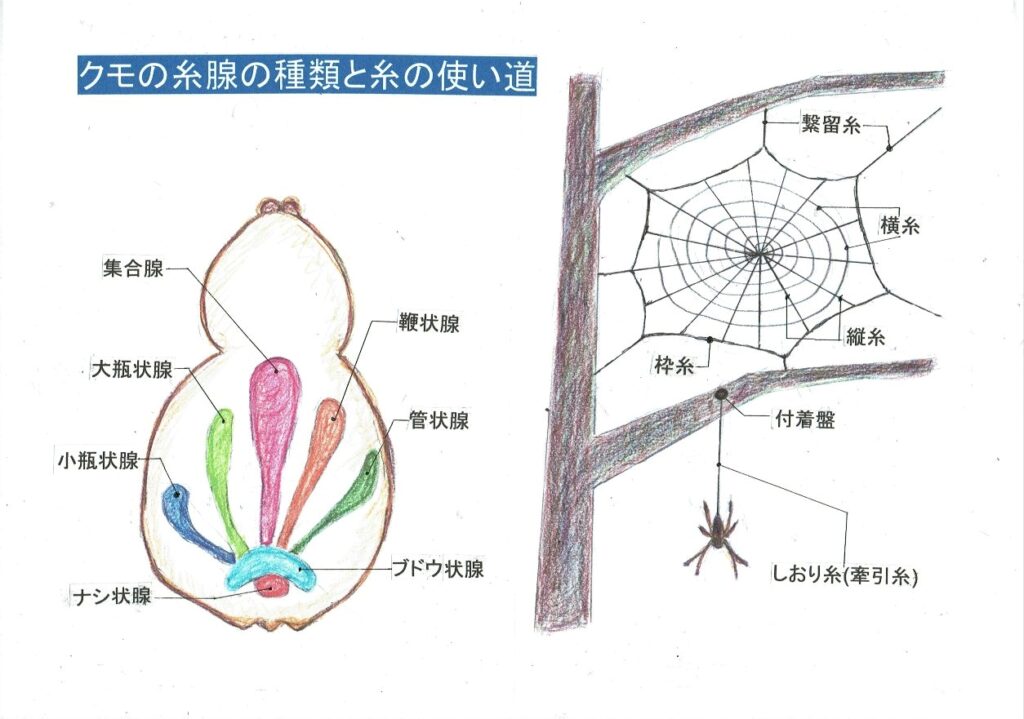

2.クモの糸腺

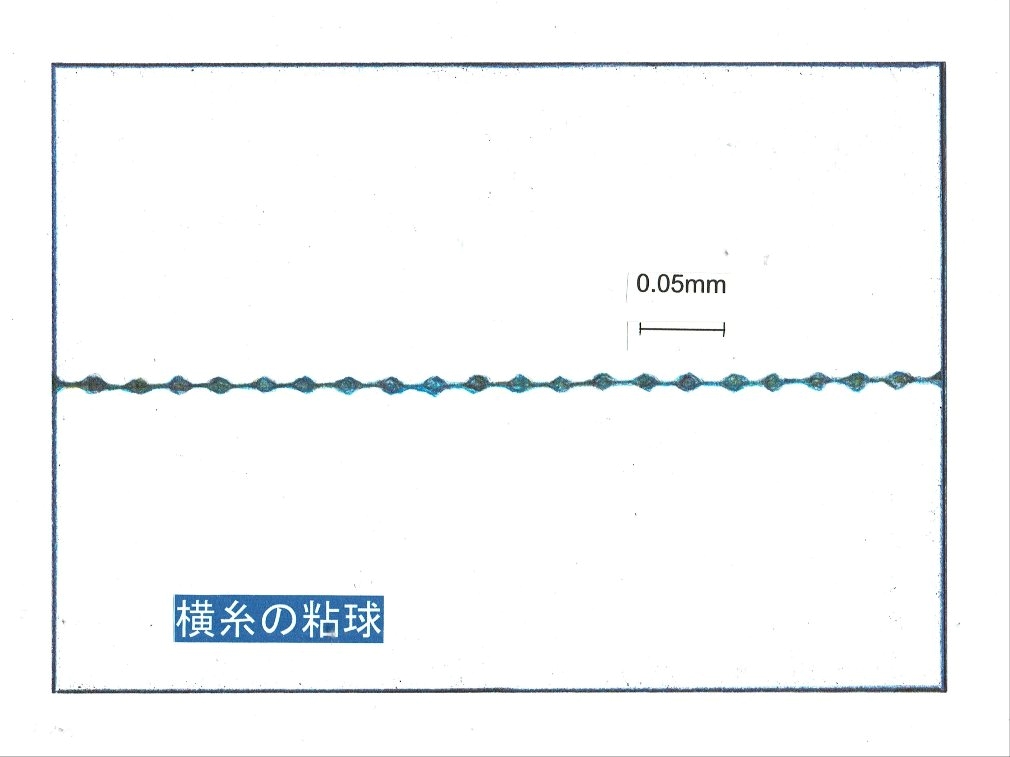

クモの糸と言ってもその種類はさまざまです。糸の成分は主にタンパク質から成り、同じ太さのナイロン糸や絹糸の何倍も強く、特にクモが命綱とする大瓶状腺糸(しおり糸)は同じ太さの鉄よりも丈夫です。クモの網と言えばネバネバ糸ですが、これは粘球と呼ばれる小さな粘液の玉が連なっているためです。粘りのあるのは横糸だけで縦糸には粘りがありません。

クモの糸腺の種類と糸の使い道(最大7種類あり、クモの種によって糸腺の数や糸の性質が異なります。)

- 大瓶状腺・・・・しおり糸(牽引糸または曳糸)、縦糸、橋糸、枠糸、繋留糸

- 小瓶状腺・・・・足場糸

- 集合腺 ・・・・円網の横糸につける粘着物質

- 鞭状腺 ・・・・横糸

- 管状腺 ・・・・卵嚢の外壁

- ブドウ状腺・・・捕らえた獲物に巻きつける糸、卵嚢の内壁、白帯

- ナシ状腺・・・・付着盤(しおり糸や枠糸の先を留める際に最初に作る盤状の糸)

3.縦糸と横糸の役割

縦糸(大瓶状腺糸)の役割は、エサが網にぶつかったときエサの動きを止めることです。縦糸は太さが同じなら鉄鋼と同じくらいの強さとゴムのような弾力性があるので、網は壊れません。大きく変形してエサを受け止め、また元の形に戻ります。

横糸(鞭状腺糸)の役割は、エサが逃げないように、からめとってその場にとどめて置くことです。横糸は、液体状のネバネバした物質が一定間隔で球のような粘球に覆われ網にかかったエサをその場にとどめます。横糸は縦糸に比べよく伸びるため、エサが逃げようとすると横糸が伸びてますます絡みつきます。

4.クモが自分の網に絡まない訳

クモが移動するときクモが自分の網に絡まないのは、粘りのある横糸を避け粘りのない縦糸と足場糸を使って歩くのと、クモの脚先は油性の物質と細かい毛で覆われているため、粘球に触れても自分の網に絡まないと考えられています。

5.クモは網を張り直す

空中に張られたクモの網は時間とともに壊れたり粘着性も悪くなるため、時々新しく網を張り替えなくてはなりません。オニグモなどは張り替える際に古い網を食べてしまい、この網をタンパク源として毎日網を張り替えます。しかし、ジョロウグモの網は細かく糸の量も多く、完全に張り換えるには約2日分の養分を消費するとされるため、ジョロウグモは網が破れたところだけを補修し養分を節約します。(図・画・文 加藤俊雄)