ヒノキ は日本人の生活・心と密接に関わっている。木造住宅には、建築構造材として、土台・柱等々へ。造作材としても、真壁和室部材、床、壁等々に幅広く利用されている。また、伊勢神宮、出雲大社をはじめとする神事でも、「火の木」は欠かすことができない、日本人にとって精神的につながりのある木材。(富永)

ただし、実は「ヒノキチオール」はヒノ には含まれずに、ヒノキアスナロ/ヒバに含まれている。(富永)…ヒノキにもわずかに含まれるとの説もあるようです。(竹内)

房州では別名の火の木の連想から火災を呼びやすいとして建築用材として好まれなかったこともあったようです。「火の木」については「日の木」との説もあります。同じく別名として掲げられているイシビはヒノキの変種でヒノキとは少し違った形態の物を呼ぶ時に使われてもいます。

建築用材としてスギと並ぶ重要木で、一般的にはスギよりも高級材とされています。好みはあるでしょうが、木目が詰緻密で、淡いピンク色をしているものもあり、きれいに見えます。また、スギに比べて強度も高いです。ただし、値段はスギより高価です。植林して育てると幹が太くなるのにかかる年数がスギより10年から20年余計にかかります。その分、年輪が緻密で強度が増しますが、林業家としては高く売れないとなるとスギの方が良いとなりますので、やむを得ないかと思います。

千葉県ではヒノキ林の面積は約7千ha、スギ林は約38千ha(R5林業統計書)となっていてスギの5分の1になっています。林業家にとってスギほど魅力を感じないということでしょうか。

千葉県

普通に全域に植林され分布。県内人工林の約12%がヒノキ 林。

全国

福島県南部から鹿児島県の屋久島に自生するほか、広く植林されている。

一般に標高 300~1500mの山地に見られる。土壌が発達しない尾根地や傾斜地に、モミやツガ などの針葉樹と混生することが多い。

- 常緑の高木で、最大樹高40m、胸高直径3mに達する。

- 枝は幹を囲むように伸び、先端が丸い円錐形の樹冠をつくる。

- 樹皮は赤褐色で平滑、大きく縦方向に薄く剥がれる。

サワラ、クロベ、アスナロ(ヒノキアスナロ)

【 サワラ 】

・日本固有、本州(岩手県以南)・九州に分布する。 生育地はヒノキ と異なり、岩のゴロゴロした渓流地などにみられる。

・材がやわらかく、加工し易い。

・桶や細工物などに利用される。 また匂いが無い為に、寿司桶などにも珍重される。

・建築材としては、強度的にヒノキ が好まれるため、最近では植林されることが少ない。

鱗片葉の裏側の気孔線で見分けることができる。

ヒノキ … 細い線で描いたようなY字型をしている。葉は繁っている。

サワラ … X字型または、H型をしている。葉の隙間が多く空が見える。

クロベ … 薄緑色をしているのでほとんど目立たない。

アスナロ… 大きくてよく目立つ。ヒノキ アスナロも同じ。

- 高級材の代表として、建築、大黒柱、家具、仏像彫刻、曲げ物、桶、リラクゼーショングッズなどに利用される。特に材の耐久性と強度、白さが好まれて、寺社仏閣から一般建築用材としては欠かせない。約 1300 年の歴史を有する世界最古の木造建築としての法隆寺は有名である。

- 小径木の挽板や果実などがクラフト等に利用できる。

ヒノキ 葉表

ヒノキ 葉表

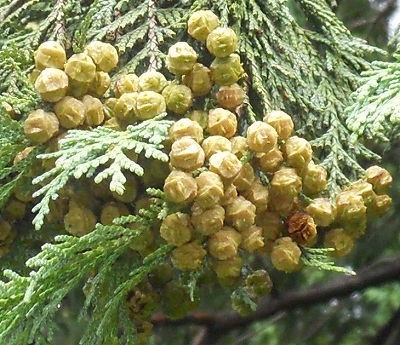

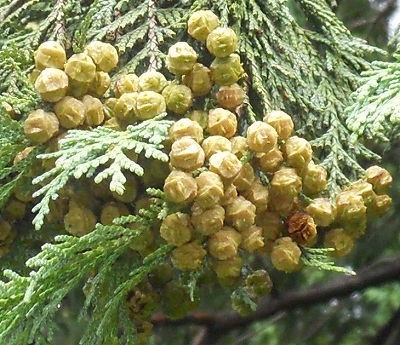

ヒノキ 葉裏と実

ヒノキ 葉裏と実

ヒノキ 樹形

ヒノキ 樹形

ヒノキ 鈴なりの実

ヒノキ 鈴なりの実

作成者:富永 好郎 (竹内追記)

本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。