千葉県の樹木と森林に着目して、森林・樹木と他の生き物(野生生物、昆虫、野鳥、キノコ等)との関わり、

森と人の暮らしとの関わりについて解説します。

クスノキ — 房総のみぢかな樹木 —

▶県内で古くから植えられたクスノキ

千葉県北東部の香取郡神崎町にある神崎神社の「ナンジャモンジャの木」はクスノキで「神崎の大クス」と呼ばれる。

明治40年に火災にあったが、萌芽して大きくなったものが現在も見られる。

1674年水戸光圀公が「この木はなんとういうもんじゃろうか」と自問し感嘆されたといわれ以来、この御神木は「なんじゃもんじゃ」の名で広く知れ渡っている。

南房総市和田町上三原の「自然の宿くすの木」は、古い小学校を改装した貸し切りの宿で樹齢約800年といわれるクスノキの巨樹のもとにあり

かつて、千葉県森林インストラクター会の研修拠点としても利用したことがある。

▶クスノキと暮らしとの関わり

クスノキは、中国南部の原産といわれ、幹、枝から樟脳(主に薬用のカンフルやセルロイドの原料)を抽出するために用いられた。

なお、樟脳は、それまで貴重な象牙で作られていたビリヤードの球の原料(セルロイドは登録商標)として使われるようになった。

明治期以降、貴重な輸出品である樟脳を採取するために盛んに植林された。そのため、クスノキの植林地が九州をはじめ関東地方南部以西の各地で見られる。

陽当たりのよい環境では、逸出したものも見られるが、国内で確実に自生であるものは見つかっていない。

明治40年国の植樹奨励事業として「クス、ウルシ、ハゼ」の増殖が奨励され、明治42年には、奨励樹種の範囲が「クス、ケヤキ、ウルシ、クリ、クルミ等」に広げらた。

千葉県では、大正3年までこれらの樹種の苗木無償交付を行った。(1979年発行『千葉県林政のあゆみ』P342より)

なお、クスノキには赤芽と青芽とがあり、赤芽の方が樟脳を多く含むことから貴重とされた。

神奈川県真鶴町には、江戸時代に小田原藩が植えたクロマツとクスノキの巨樹林がある。明治期の御料林を経て国有林に引き継がれ、魚付保安林指定、県立自然公園として

管理されており、クスノキの巨樹林が見られる。

クスノキは、日本における巨樹となる代表的な樹種で、鹿児島県の「蒲生の大クス」は樹齢約1600年、根周り33.5m、高さ約30mで日本一の巨樹とされる。

材は、腐りにくく、家具や彫刻、仏像、楽器などの材料として利用される。

クスノキは、萌芽力が旺盛で、剪定にも強いことから、街路樹や公園樹として好んで使われる。

人にとって樟脳の匂いは、気持ちを落ち着せる効果があるため、現在もアロマオイルとして利用されている。

写真は、無印良品で販売している「樟脳オイル」で福岡県みやま市の、江戸時代から続く樟脳工場で生産されているとのこと。

▶生きものとのつながり~昆虫、野鳥との関係

アオスジアゲハの幼虫は、クスノキやタブノキの葉を好んで食べる。春から秋のはじめ頃まで、アオスジアゲハの雌が産卵する場所をさがして

クスノキのまわりを飛び回る。

都会においても、天気の良い日にクスノキのある場所に行くとアオスジアゲハが飛んでいるのを見られることが多い。

ムクドリやヒヨドリは、枝先の実を食べる。

キジバトは、落下した実を餌としていることが知られている。

都会に植えられたクスノキは、ムクドリ、ヒヨドリ、キジバトの餌の供給源となっていることもあり、これらの野鳥は住宅地などでもよく見かけることができる。

クスノキの造林地において、ノウサギやニホンジカによる葉の食害が知られておりクスノキの苗木の植栽あたっては防護ネットなどによる保護が必要な場合がある。

▶クスノキの葉の「ダニ部屋」

クスノキの葉は、3本の葉脈がよく目立つ。葉脈の分かれ目には、小さなふくらみがあり、中には10~50匹のダニが見つかる。

ダニは、若い葉の汁を吸って生きているが、なぜクスノキは、ダニにとって都合のよいダニ部屋を用意しているのかいろいろな説がある。

ダニが部屋に入ったあと入口を狭くしてダニをダニ部屋に閉じ込めて葉ごと落とすという説、葉を食害するダニを食べる肉食のダニを呼び寄せている説などがある。

-771x1024.jpg)

(野生動物研究センターHPより)

▶クスノキの葉の寿命

クスノキは常緑樹であるが、葉の寿命は他の常緑樹に比べて短くほぼ1年で落葉する。新葉が開くのは5月中旬から6月上旬で、同時期に落葉する。

このことは、クスノキが明るい環境で生育するのに適応した樹種であると考えられる。

国内で見られるクスノキのほとんどが、人為が関わり土地が改変されるなどにより明るい環境にある。

このことは、古来、クスノキは、家畜やペットのように人の暮らしの近くにありつづけた樹木であるとも考えられる。

似たような樹種にクヌギがある。いずれも身近な樹木で、古い時代に大陸から持ち込まれたと考えられている。

スダジイの話 — 房総半島のスダジイ —

▶スダジイの実(椎の実)

スダジイは、シイノキとも呼ばれる。また、スダジイの実はシイの実ともいわれ、生でもおいしく食べられ、縄文時代から食用とされた。

江戸時代には寺院などの人が集まる場所に植えられて喜ばれた。

縄文時代の遺跡からシイノキの実が産出している。また、江戸時代、飢饉のときに土佐藩でシイノキの実の採取を指示したという記録がある。

伊豆諸島の新島では、シイノキの実を江戸に納めていたという記録がある。

奄美大島では、第二次世界大戦直後まで重要な食品のひとつで、シイの実を用いて、飯・粥・味噌・焼酎がつくられた。(2009.7発行『日本樹木誌1』P449)

スダジイの実は、大小、長短様々であるが、実が未熟な時に殻斗が果実を包んでいるが、熟すと3裂して果実が見えるようになる。(図は、2018.3発行 ポプラ社『みぢかな樹木のえほん』え・平田美紗子 寺嶋嘉春ほか監修)

▶常緑広葉樹を代表する樹種

スダジイは、暖温帯の極相林を構成する代表的な樹種であり、温暖な千葉県において、スダジイは身近な樹木といえる。日本の常緑広葉樹を代表する樹種ともいえ、古くから社寺林でも見られる。

自然林における更新は、萌芽による更新が主体であり、実生からの更新は稀であると指摘されており、寿命が長く、萌芽性が大きいこと、特に樹冠の拡大能力が大きいという特徴があることが、他樹種から遷移してスダジイが極相林を構成する理由であるとされる。しかし、スダジイの自然林は、まとまった面積で残存しているものが非常に少なく、社寺などに見られる小規模なものがほとんどである。

▶鴨川市の山中のスダジイ巨木群

環境省では、巨樹・巨木林調査を行ない、数年ごとにデータベースを更新している。巨樹とは、幹周りが3m以上の樹木で、人の暮らしの近くにある単木の巨樹はよく知られているが、人知れず奥山にある巨木も多く、調査のたびに新たな巨樹が見つかる。

写真は、千葉県の鴨川市の源流部のスダジイの天然林で、幹周りが4mを超えるものがあることが確認されているが、巨樹リストには未掲載。

近年イノシシの捕獲ワナが多く仕掛けられており、林内に入るのは危険な状況である。

▶スダジイの萌芽二次林~気温と人為の影響

西南日本など温暖地域では、スダジイ自然林は伐採しても活発に萌芽再生するが、関東など分布の北限に近い地域では、シイ林を伐採するとコナラなどの落葉広葉樹二次林となる。冬芽期(11~4月)の気温の高低の影響が大きいとされ、房総半島の上総丘陵において、南側斜面がスダジイなどの常緑樹、北側斜面が落葉樹という特徴的な森林が多く見られる。このような南北斜面の植生が対照的である理由には、上総丘陵の地層が北西方向に傾いているため南側斜面が急峻となり(ケスタ状地形)、人為の影響が入りにくいことも考えられる。

▶スダジイの葉

葉は全縁または上半分に浅い鋸歯があり、表面は光沢のある緑色、葉を裏返して見てみると金色のような灰褐色で、スダジイの葉の大きな特徴。

ルーペで観察すると黄褐色の毛が密生している。

▶都会の中のスダジイ

庭園樹、生垣、防火樹として庭や公園に植栽される。刈込みを続けると枯枝が増えるので、枝抜剪定を行うのが適当とされる。 社叢としてのスダジイの造林の例としては1915年着工の明治神宮境内林が有名。当時、農地または草地であった冷涼乾燥気味な土地に、常緑樹の植栽は、失敗したが、改めてマツ林から常緑広葉樹林への遷移を予想した植栽計画を立て、クロマツ、アカマツ、ヒノキ、サワラなどをあらかじめ植え、その下木としてスダジイなど耐陰性のある常緑広葉樹の苗木を植栽した。

これは、千葉県山武林業のマツとスギの二段林施業を参考にした(1993.3発行 青沼和夫著『再考山武林業』)ものだとされる。現在、明治神宮の森は鬱蒼とした常緑広葉樹林となり、スダジイの実を好むヤマガラも繁殖している。

空から見た明治神宮の写真は、『日本森林インストラクター協会選定日本の森100』掲載写真(明治神宮広報課提供)で、さながら、ビルの海に浮かぶ緑の島。

▶スダジイとコジイ(ツブラジイ)

スダジイとコジイ(ツブラジイ)があるが、これを変種とする説と別種とする説とがあり、分類学的に一致した見解はない(2009.7発行『日本樹木誌1』P436)。

コジイの樹皮には深い割れ目はできないとされる。中間型はニタリジイまたはハンスダと呼ばれることがある。コジイの特徴として果実が小さく球形に近く、下部がわずかに凹む。なお、コジイの葉の表皮組織は一重であるがスダジイは二重(二層)になっているとされる。コジイの分布は、太平洋側では伊豆半島以西とされるが、スダジイとの中間型も多く、精密な分布区分図はない。(2009.7『日本樹木誌1』P438)

▶最終氷期以降のスダジイの分布拡大

2万年前の最終氷期には、スダジイは南九州のほか、太平洋側の南端部(房総半島を含む)に残存していたと考えられるが、それ以降急速に分布が拡大。種子散布は、重力散布のほか、貯食するネズミ類やヤマガラなどが関係するが、タンニンが少なく生食できるため、縄文期から続く人間による分布拡大の可能性も指摘されている。

▶房総半島の植生区分線:R-C線

スダジイは、日本の植生において、ヤブツバキクラス域(常緑広葉樹林域)に位置付けられる代表的な樹種である。

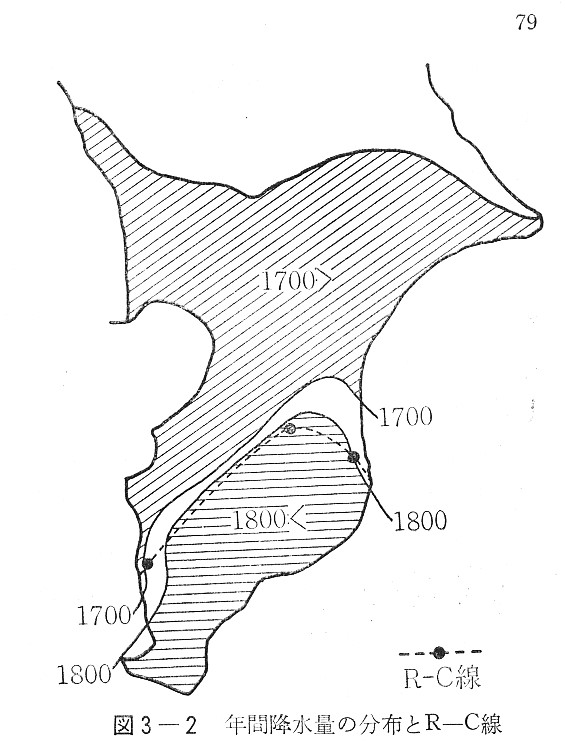

1973~1975年に千葉県内の社寺林等83箇所の調査資料及びヤブツバキクラスに関する既存の調査資料から、房総半島における年降水量1800mmの等雨量線付近を境に、南にホソバカナワラビースダジイ群集、北にヤブコウジ-スダジイ群集に区分されることが指摘されている。この線は梶―小平線(R-C線)と呼ばれており、R-C線以南を湿性型スダジイ林の分布域とすることができる。千葉県を北限または東限とする暖地性植物の分布とも関係を持つと考えられ(1975.11発行『新版千葉県植物誌』P79)、房総の植生の多様性の背景として説明されることがある。

房総のマテバシイ林 — 歴史と考察・現状

5月の上旬、南房総の海岸沿いの山の斜面は、明るい金色に輝く。マテバシイの花が咲く時期のこの地域特有の景観といえる。地元では、マテバシイはトウジイと呼ばれ、明治時代から昭和30年代まで、薪炭材等として利用するため植栽されたものである。ほとんどのマテバシイ林は、伐採されたあと萌芽して株立ち状の萌芽林となっている。

▶海苔養殖のノリヒビに用いられたマテバシイ(トウジイ)

養老川河口付近から南、袖ケ浦市、君津市、富津市、南房総市、館山市、鴨川市に至る房総半島南部の沿岸部には、ほとんど純林ともいえるマテシイ林が見られる。このような房総半島の海岸沿いに続くマテバシイの森林は、全国有数の規模と考えられる。このマテバシイ林の多くは、明治時代以降に植えたものとされ、このことについて詳しく調べ、著された唯一の書籍として、森岡節夫著『トウジイの歩いた道 南房総のマテバシイ植栽文化』(1999.9千葉県農業改良協会発行)がある。この著作に、君津市の小糸川河口近くの人見村(現・君津市人見)の苗木業者の話として、明治から大正時代にマテバシイの苗木が飛ぶように売れたとの記載がある。

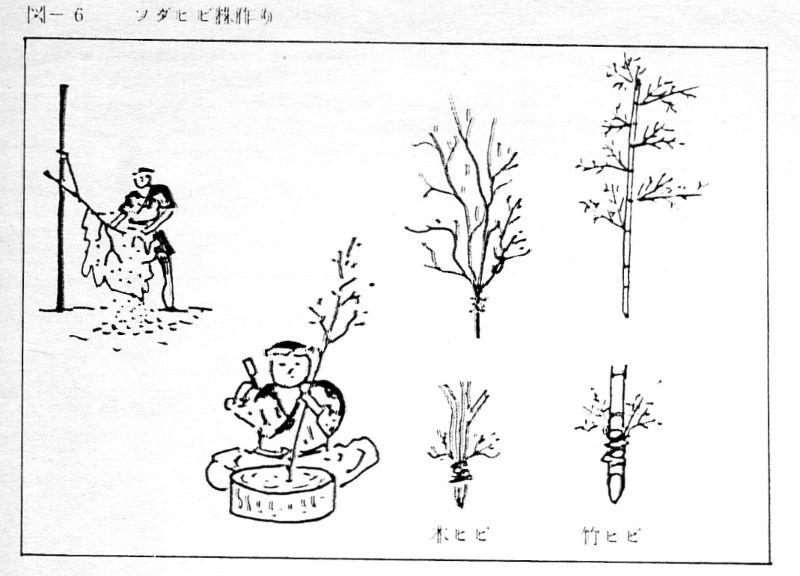

また、『千葉の海苔養殖』(関東農政局千葉統計情報事務所編1980.9発行・千葉県農林水産部栽培漁業課所蔵)によると、ソダヒビに(木ヒビ)よるノリ養殖は、1621年江戸の海苔商人近江屋甚兵衛により、はじめて千葉県人見村(現・君津市)で始められ、現・富津市の大堀村、青木村、西川村、新井村に普及し、上総海苔発展の中心地となったとされる。そして、江戸時代から明治初期までは、ソダヒビ、すなわち、木の枝に自然着生した海苔を採取する養殖方法で、ソダヒビにはコナラまたはトウジイ(マテバシイ)が用いられたたとされる。マテバシイは枝が重く海に沈みやすく、強く比較的長持ちしたとされる。このことから、マテバシイは、すでに江戸時代の房総半島で植栽されていたと考えられる。

▶マテバシイの分布と植栽の歴史

マテバシイの分布について、『日本の野生植物 木本Ⅰ』(1989.2保育社発行P78)によると、「日本に特産し、現在は、本州、四国、九州、琉球の暖帯~亜熱帯に広く見られるが、古くから植栽されていたため、自然分布の範囲が不明瞭である。中国には本種と近似する種があり、比較検討が必要である。」との記載がある。

さらに有史以前のマテバシイについては、次のような、南房総における縄文遺跡の調査報告(1952年、前川文男著「加茂遺跡から出た小形の植物性遺物について」『加茂遺跡』三田史学会1952年)の紹介記事がある。すなわち、小澤清夫「房総半島における縄文時代遺跡出土の植物種子をめぐって」によると、加茂遺跡(鴨川市:旧丸山町 縄文時代前期の遺跡)において、マテバシイの堅果が泥炭層から出土(調査は清水潤三氏1948年)したとの記載がある。このことから、縄文時代前期(約6500~約5000年前)、マテバシイは関東以西の暖地に分布していたと考えられる。

マテバシイは成長が早く、薪として火力が強いことから薪炭材として南房総で広く用いられた。サバの生節(なまぶし)は、江戸時代から紀州ものと房州ものが有名であった。鴨川市、南房総市(旧・千倉町)では現在もゴマサバを原料とするサバ節(そば、うどんの業務用出汁に利用)がつくられており、乾燥には火力の強いマテバシイの薪が使われている。筆者の私見であるが、マテバシイは、江戸時代から植栽されていたという可能性も考えられる。

▶マテバシイ植栽の歴史についての一考察

以上から、房総半島におけるマテバシイについてみると、最終氷期以降で最も気温が高かった(約2℃)縄文前期には、関東以西の暖地にマテバシイが分布していた。

江戸時代初期からノリの養殖が小糸川河口付近で始まったが、ソダヒビには、コナラまたはマテバシイの枝が利用され、明治時代初期までノリ養殖の技術が変わることはなかった。コナラは、周西または小糸などから購入、マテバシイは地元の山から調達した。明治時代中期になって、モウソウチクが使われるようになり、茨城、栃木、県内では市原郡鶴舞などから入手した。また、九州産のモウソウチクは節間が短く肉厚で長く使え良品とされた。戦後(1948年頃)になって網ヒビが実用化され広く普及した。

人見地区でマテバシイの苗木生産が行われ、大正時代に苗木が飛ぶように売れたとされるが、この時代以降のマテバシイは、ノリヒビではなく薪炭材として利用されたものと考えられる。

マテバシイの天然分布は九州以南の暖帯から亜熱帯とされるが、江戸の発展とともに、マテバシイのノリヒビやサバ節生産など用いる薪燃料としての需要が増大し、房総半島沿岸部の暖地で盛んに植栽された結果、全国有数のマテバシイ林が広がり、現在に至っていると考えられる。

以下、仮説であるが、房総半島の南部では、どんぐりを食料として(縄文前期 現・南房総市の加茂遺跡で出土)、また、成長が早いマテバシイは、材を燃料として利用するため、当時は、房総半島に自生していたマテバシイが利用されていた。このことから、沿岸部の縄文集落の周辺では、マテバシイも植栽されていた可能性も高い。 このようなマテバシイの利用は、琉球から房総に至る黒潮圏の文化の一要素として、縄文時代以降受け継がれ現在までつながっている可能性も考えられる。

▶マテバシイの特徴~葉柄を観察する

花や実がなる季節には、マテバシイと他の樹種を区別することは容易であるが、夏から秋の季節など、葉だけでマテバシイとタブノキを見分けることは意外と難しい場合がある。両者とも海岸近くの暖地で見られる。両者とも鋸歯はなく全縁である。葉の形や色合いは若干違うが似ているものもある。このような場合、葉柄の基部をよく見ると、マテバシイの葉柄の基部は丸く膨らんだ形をしている(写真)ことが分かり、季節によらず、自信をもって見分けることができる。

▶生で食べられるマテバシイのどんぐり

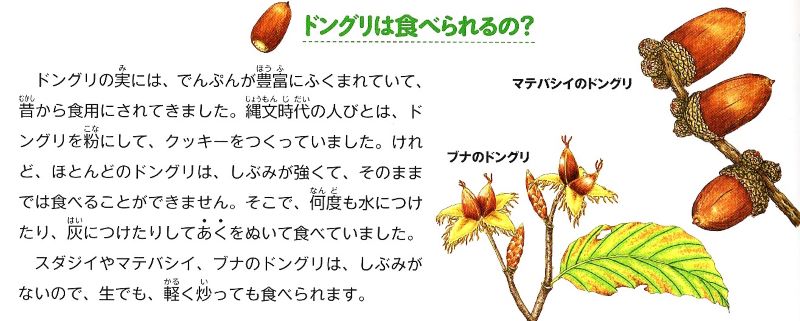

マテバシイのどんぐりは、本州で見られる他のシイ・カシ類のどんぐりと比較すると特に大きく、量も多い。しかも、灰汁(あく)が少ないため、生でも、軽く炒っても食べられる。

(図は、2018.3ポプラ社発行『みぢかな樹木のえほん』絵:平田美紗子 監修:FIC会員 寺嶋嘉春ほか)

▶大気汚染にも強いマテバシイ

昭和40年前後、全国各地で都市開発や工場地帯の造成が行われたが、マテバシイは、大気汚染などの公害に強く、病虫害にも強いことから、街路樹や工場緑化に多く使われ、現在も都市部や工場地帯でよく見られる。特に、東京湾沿いの埋立地(千葉市~富津市)に造成された、京葉臨海工業地帯には、工場緑化の樹種として、マテバシイが多く植栽されている。

▶南房総のマテバシイ林の現状

明治時代以降、房総半島南部の沿岸に盛んに植栽されたマテバシイであるが、写真のように、近年は、多くが利用されずに放置され、葉がびっしりと茂ったマテバシイの林床は真っ暗になり、木も草も生えず土壌が流出している。特に、鴨川市のマテバシイ林は、海に迫る急傾斜地に植栽されたもので、落石や崩壊により人家や道路に被害が発生し、多大な工事費を要する治山工事が必要な場所が増加している。

▶カシノナガキクイムシによる被害(ナラ枯れ)発生

近年は、カシノナガキクイムシによるナラ枯れが、マテバシイ林等で発生している。2017年に千葉県内ではじめて鴨川市地先の東京大学千葉演習林内のマテバシイ林で、ナラ枯れ被害が確認された。

現在、被害は千葉県全域から隣接都県のシイ、カシ、ナラ類の林に広がっており、公園や人が入る森林においては、枯枝の落枝や倒木など、危険防止の対策が必要となっている。

ナラ枯れについては、被害発生林分ごとでは、4~5年で被害が収束していく傾向があるとの報告もあるが、今後の被害の推移、拡大に十分留意する必要がある。

(FIC会員:寺嶋嘉春)