この記事は、2022年9月の緑を楽しむ講座柏の座学「クモは親愛なる隣人」から抜粋したものをまとめ直したものです。 世の中にはクモ嫌いが少なからずいて、クモ好きは滅多にいないようですが、クモをよく知れば親しみを感じると言われています。

クモの糸には抗菌作用があり、細菌の増殖を抑える効果があることがわかってきました。クモの網は古代ギリシャやローマでは傷口の治療に用いられていました。

最近ではクモの糸の抗菌作用や人間の細胞を損なわない性質を利用した再生医療の研究も試みられています。

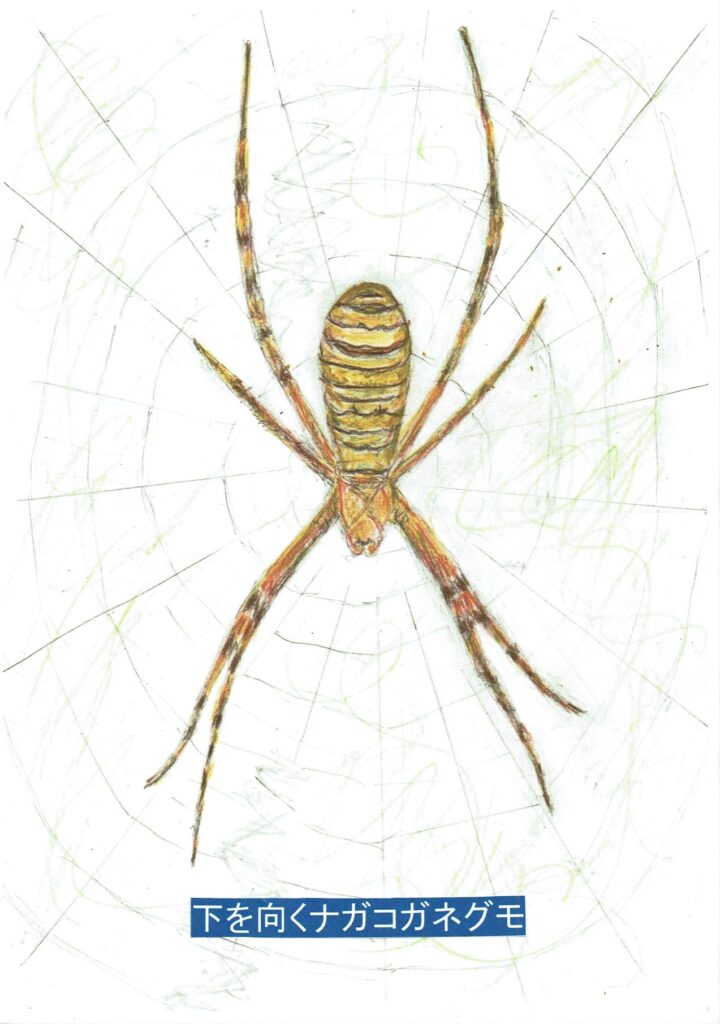

1.網の形とエサの待ち方

垂直円網を張るクモが網の上でエサを待つとき、ほとんどのクモは下を向いて待ちます。

これは重力のある世界では上へ登るよりも下へ降りる方が早く移動できるため、上下非対称の下側が大きな網を張り下を向いてエサを待つのです。

例外があり、同じく垂直円網を張るギンメッキゴミグモとギンナガゴミグモは、体が小さく重力の影響が少ないため、上下非対称の上側が大きな網を張り、上を向いてエサを待ちます。

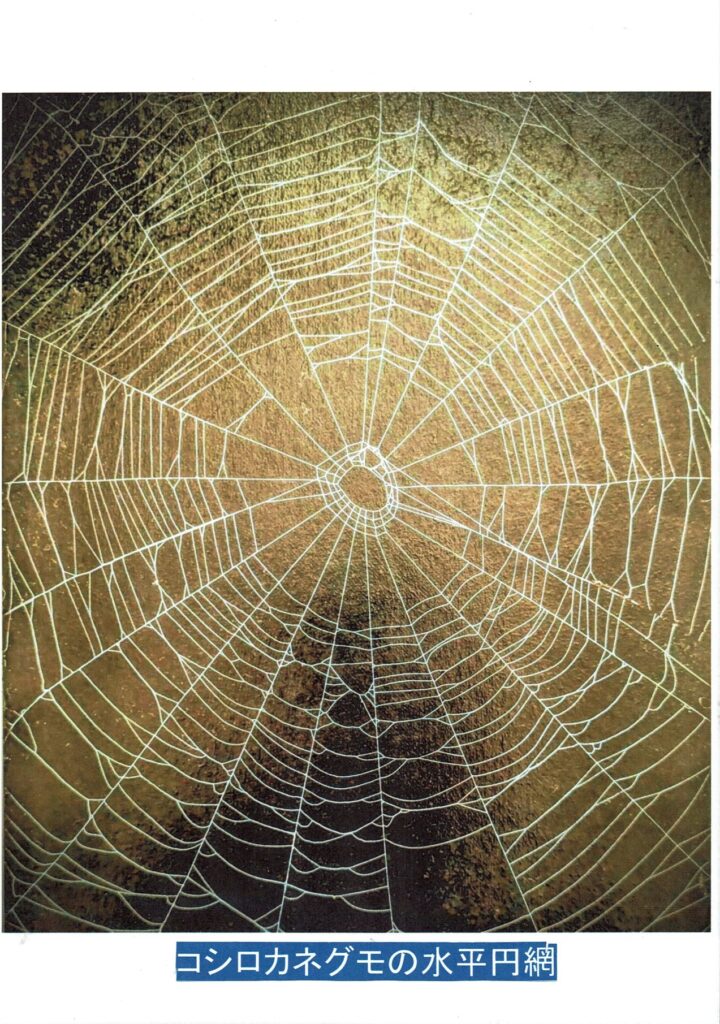

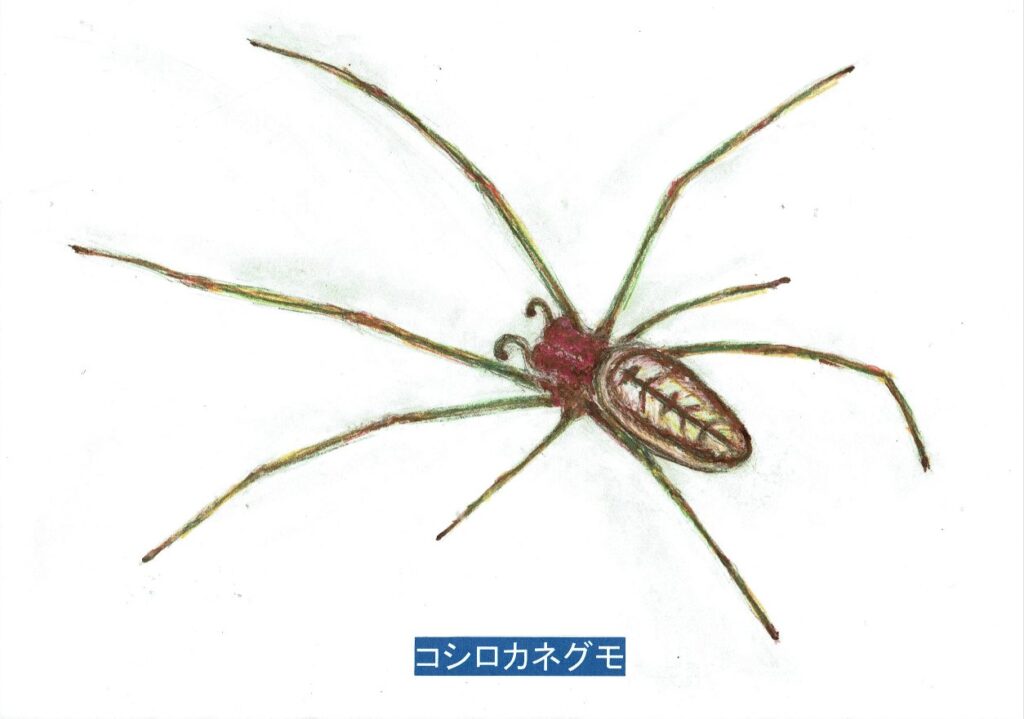

また、シロカネグモなど水平円網を張るクモは、垂直円網のような上下の重力の影響がないため、

ほぼ真円の網を張り、中心でエサを待ちます。

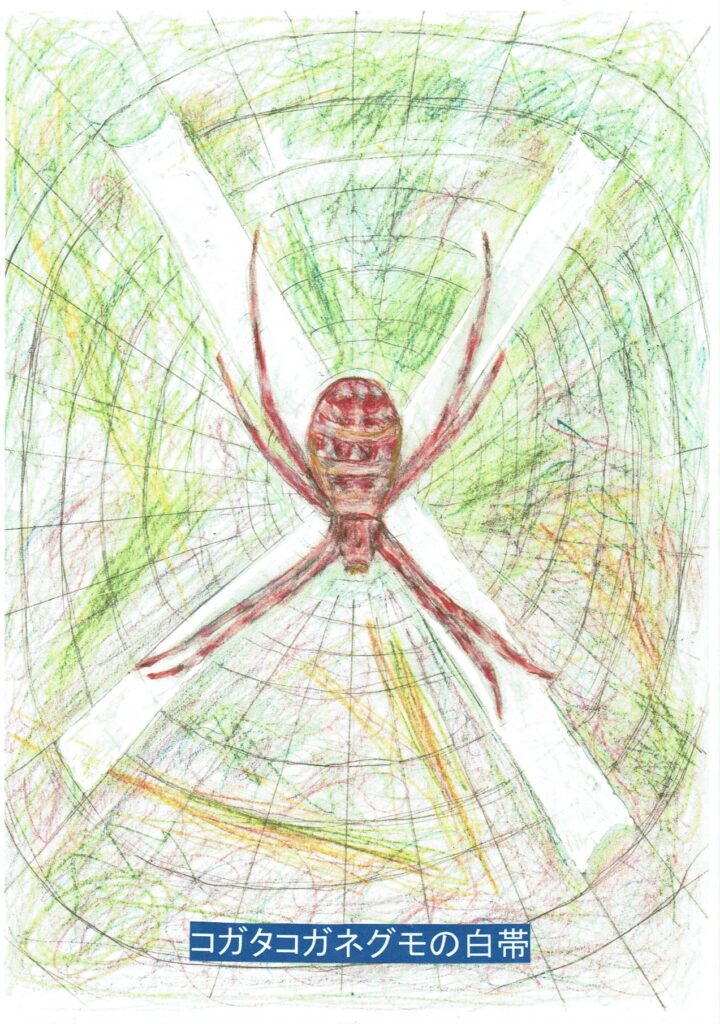

2.クモの白帯

クモの網は材料の糸がとても細く、光をあまり反射しませんが、その中心部にはいろいろな形のブドウ状腺糸で

できた目立つ飾りがついていることがありこれを白帯といいます。白帯は紫外線をよく反射するため、クモの体と相まって昆虫からは花のように見え、引き寄せられ網に捕まってしまいます。白帯はエサをだまして、おびき寄せるためにあるのです。

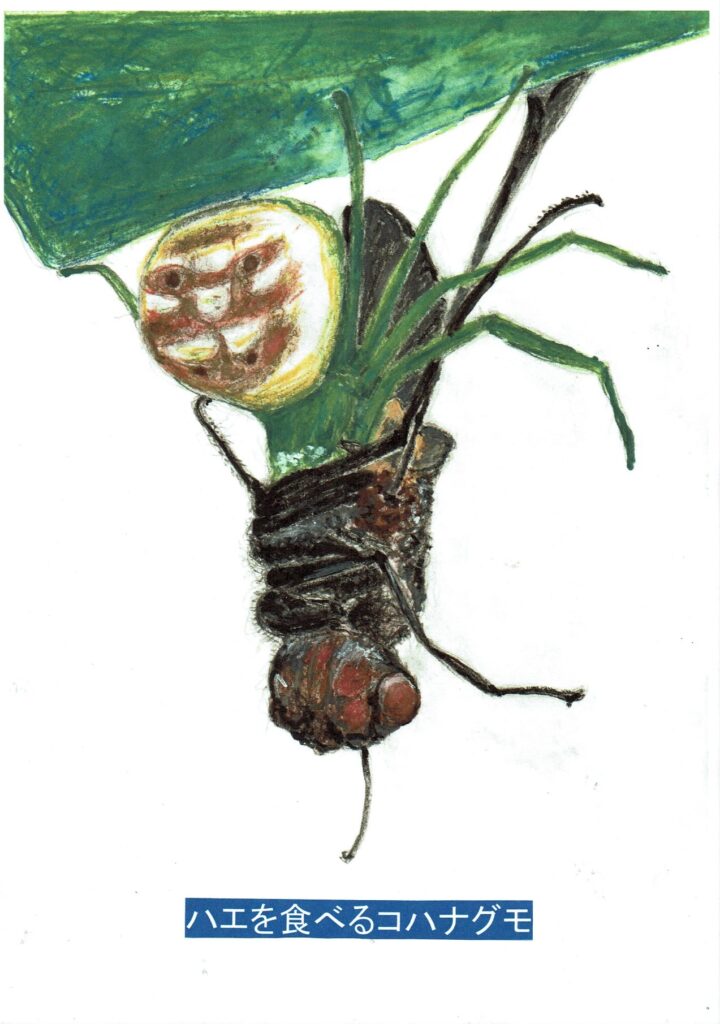

3.クモの食事

クモには歯がなくエサを噛みちぎって食べることはしません。クモは口から消化液を出してエサの中に注ぎ込み、しばらく待つと溶けてどろどろの液体になるのでそれを飲むのがクモの食事です。体の外で消化できるため

クモより大きな動物でもエサにできます。

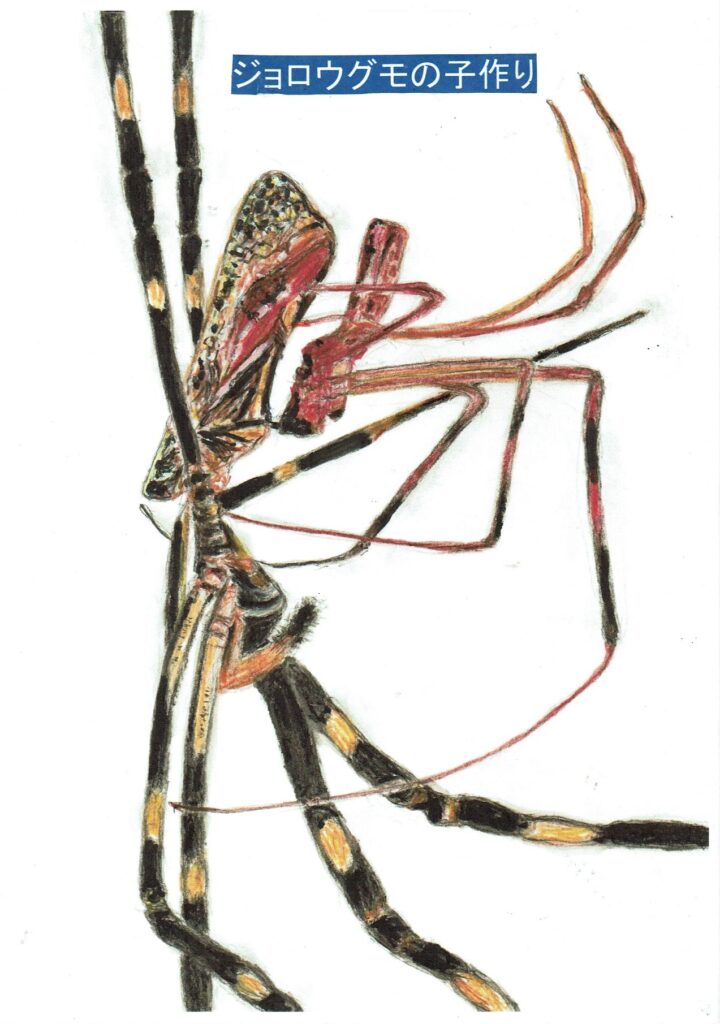

4.クモの子作り

多くの動物はお腹にある交尾器で子作りをしますが、クモは口の左右に一本ずつあり元は脚だった触肢が交尾器の役割をします。

オスは成熟すると糸で精網という受け皿を作り、そこに精子を出し、左右の触肢の先にあるスポイトのような袋に吸い取り蓄えます。

クモのメスにはオスの触肢を受け入れる生殖口が左右2つあり、その奥に受精嚢という袋が1つずつつながっています。受精嚢はオスから受け取った精子を入れ長く保存でき、産卵の準備が整ったところで、メスだけで何度も使うことができるため、一度精子を受け取ればもうオスは必要ありません。

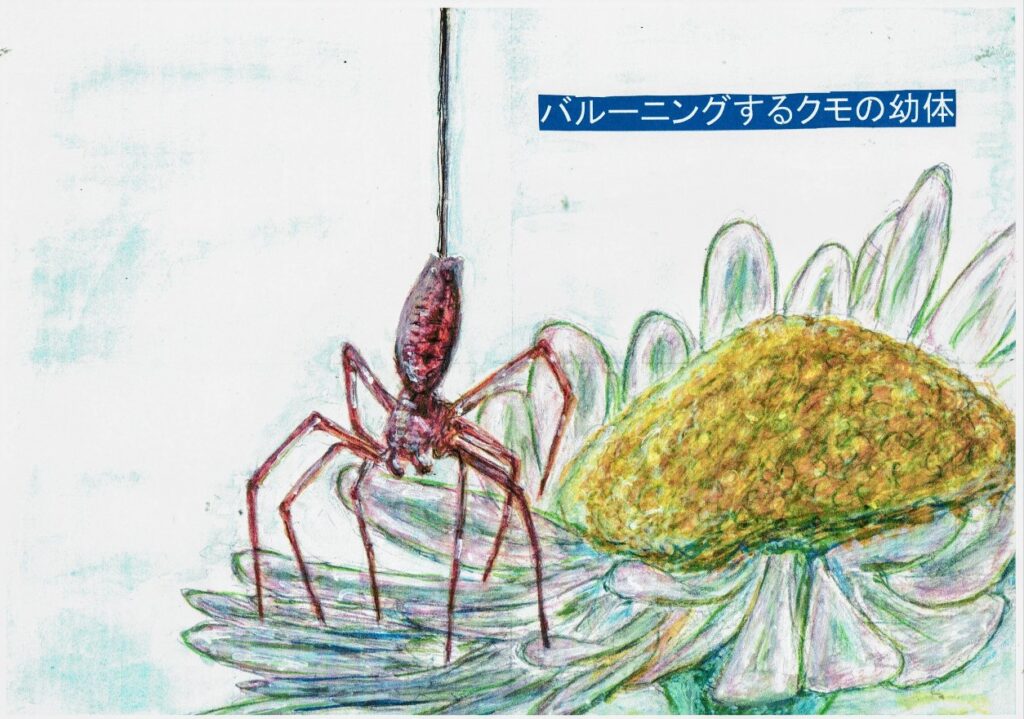

5.クモの新天地開拓の技、バルーニング

クモは生まれた子供が皆親と同じ場所にとどまると、まわりは兄弟姉妹ばかりになり混み合ってエサの競争と近親交配の危険を避けることができません。

そのため子グモは新天地を開拓するためのバルーニング(空中飛行)を行ないます。

バルーニングの方法は、子グモが新天地に旅立つため高いところに登り、脚を伸ばし体を高く上げ、腹部を掲げ、糸を何本か空中に繰り出します。

十分に風を受けたところで脚を放つと、糸に引っ張られて一気にクモの体が空中に浮かび上がります。

風が吹いていなくても大気中で生じる静電気をクモの糸がとらえ宙に浮くことができます。

飛べる距離は数百メートルぐらいのことが多いようですが、上空の気流に乗れば何百何千キロをも飛ぶのです。

(画・写真・文 加藤俊雄)