*本記事は2024年1月発行の森に親しむ野外講座ニュースレター「森のかぜ No.3」より転載しております。

今回のニュースレターは、「日本の植物学の父」でありNHK連続テレビ小説「らんまん」のモデルとなった牧野富太郎博士がドラマの中で度々作成していた「植物標本づくり」を紹介させていただきます。この標本が貴重な記録となり、後の集大成の「牧野日本植物図鑑」や東京都立大の「牧野標本館」に繋がりました。

なかなか手間が大変ですが、この機会に植物標本に挑戦してみてはいかがでしょうか?

牧野博士は、その生涯に数十万枚に及ぶ植物標本を作りました。94歳で亡くなる直前まで、日本全国をまわり、膨大な数の植物標本を作りました。牧野博士の標本は「絵画のよう」と評されることも多く、実際に見てみると、植物の生き生きとした様子が後世の私達にも伝わるような標本です。標本は、その時代の生き物の証であり生物多様性の豊かさを後世に伝える大変重要な役割を持ちます。

今回は、押し葉(植物標本)の作り方を簡単に紹介します。実際に作ってみると、その過程でいろいろな疑問が出てくるかもしれませんが、ぜひ工夫しながらやってみてください。

標本づくりにあたり、最初に植物の採集をします。採集に適した時期は3月~6月、9月~11月で、花や実が多く見られる時期です。(※危険な場所で採集したり、公園や私有地での採集などはやめましょう。)採集する植物は、なるべく花や実がついていて、葉がきれいなものを選びます。植物を採集したらすぐに記録をつけます。

いつ、どこで採集したか忘れないようにするためです。

そしていよいよ、押し葉にします。この作業は、水分を含んだ植物が、標本にしたときにカビが生えたり、変色してしまうのを防ぐためです。一枚の新聞紙を半分に切ります。切った新聞紙を半分に折り、この大きさの新聞紙一枚に、植物をひとつずつはさみます。植物が大きく、新聞紙の大きさに収まらない場合は、植物を折って入れるようにします。はさんだ新聞紙にはペンで植物名、採集日、採集地を書きます。必ず植物ひとつにつき一枚の新聞紙を使いましょう。

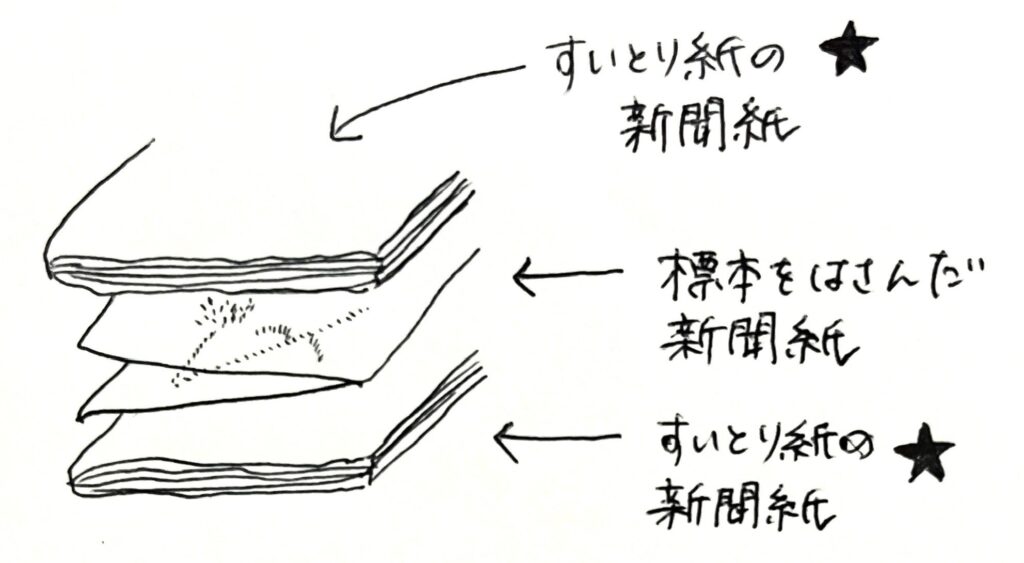

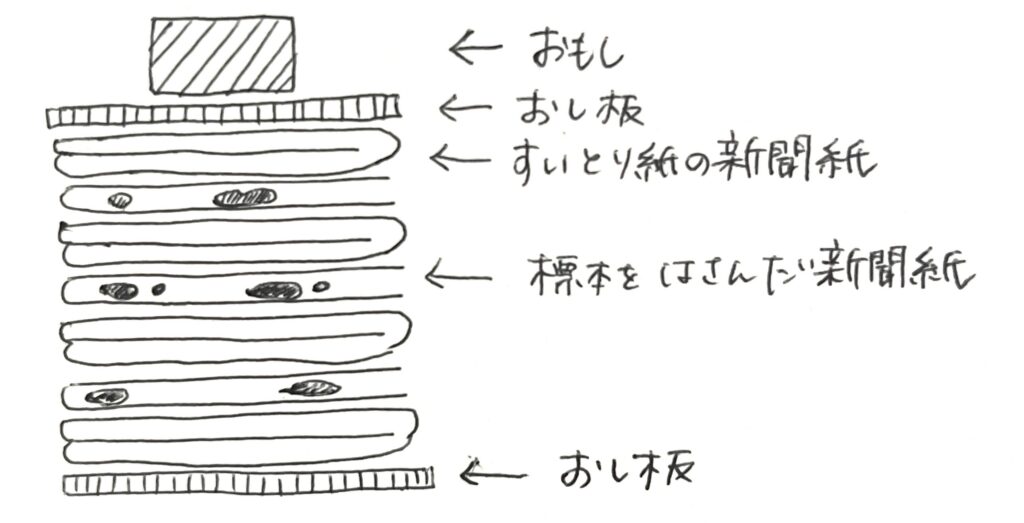

植物をはさんだ新聞紙の上下に水分を吸いとるための新聞紙(およそ一日分)を重ねます。こうして、植物をはさんだ新聞紙と水分を吸いとるための新聞紙を交互に重ね、重ねたものの上下に板、その上に重しをのせます。

そして最後に一番重要な作業、新聞紙の交換です。植物をはさんで最初の一週間は、水分を吸いとるための新聞紙を毎日、新しいものととりかえます。一週間したら二日おき、三週間ほどたてば植物標本の完成です。この作業を怠ると、すぐにカビが生えてしまいますので、注意してください。

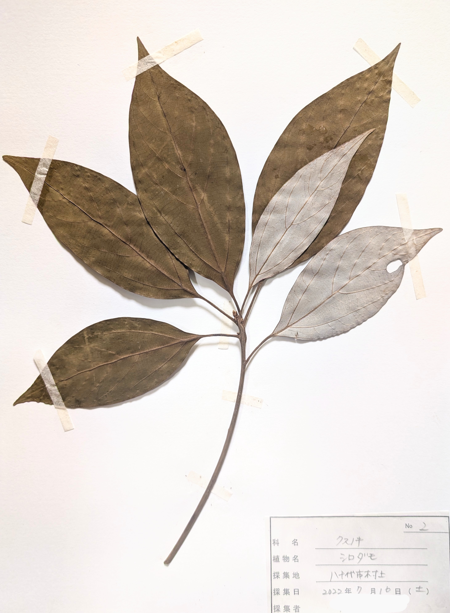

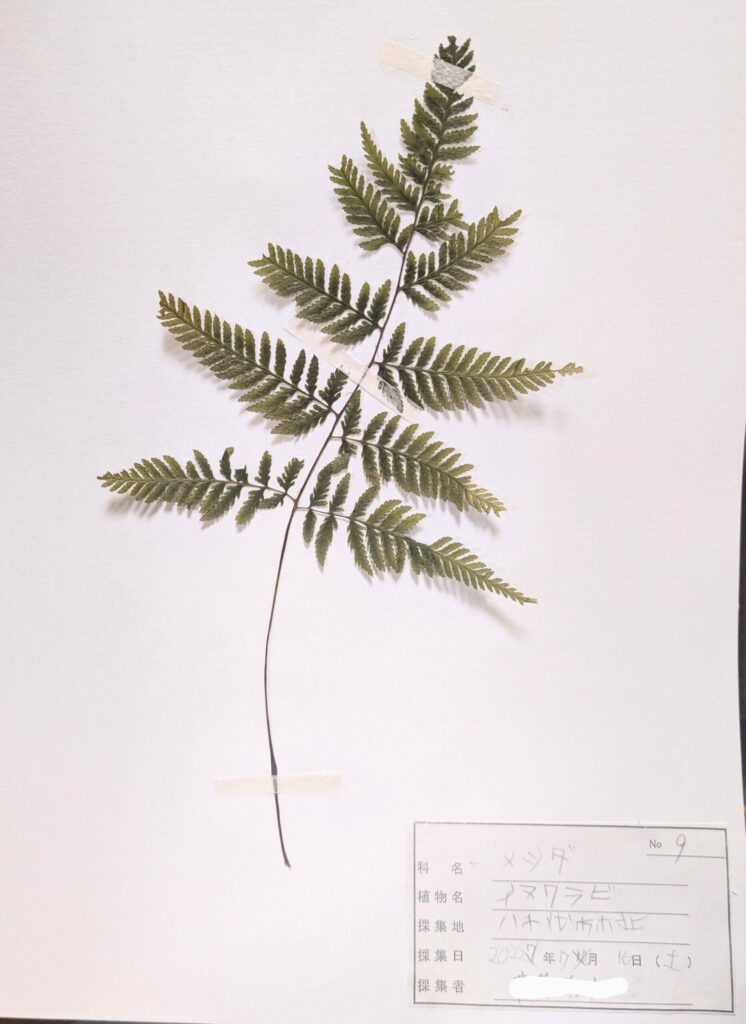

押し葉が終わったら、植物標本を台紙に貼り、ラベルを作成します。台紙にはA3程度の画用紙や上質紙を使い、障子紙などの切れ端を幅5mmに切ってアラビアゴム入りののりで植物標本を留めていきます。(ただし、博物館等に植物標本を収める場合は、台紙に貼らない方がいいかもしれません)ラベルには、学名・和名・採集年月日・採集地・採集者・備考の情報を記入し、台紙のすみに貼りつけます。

台紙に貼った植物標本は、袋に入れてタンスの防虫剤ナフタリンを入れます。このようにしてできた標本は、虫がつかなければ100年でも200年でも残ります。

身のまわりや足元に生えている植物で作った標本は、そのまま保存されても、あるいは額に入れて飾ったり、栞にしたり、色々な楽しみ方があることでしょう。(文・イラスト・標本 齊藤美穂子)