一口にキノコと言っても、色々な形態や生態を持っています。これらキノコのおもしろく、不思議な特徴を紹介していきたいと思います。

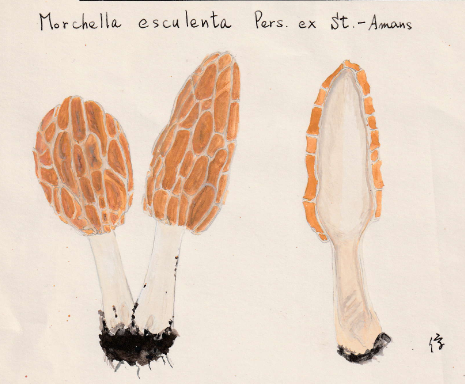

特徴のあるキノコその1 アミガサタケ

森に親しむヒント集でも紹介したアミガサタケ(編笠茸)(図1)についてより詳しくお話します。

アミガサタケはシイタケなどと違いカサやヒダがなく、頭部と柄の2つの部分からなり、袋(子嚢)の中に胞子を作る子嚢菌類の仲間です。春先(3~5月)に庭や路傍、植え込み、林内樹下など様々な場所で見られます。サクラやイチョウの樹下などに多いとも言われます。また、山火事などの焼け跡を好むという報告もあります。

アミガサタケ科の菌類の起源は三畳紀中期(約2億4300年前)で、アミガサタケ属が近似種から分岐したのが白亜紀前期(約1億2900年前)と言われており、古くからあるキノコのようです。

世界では40種以上があるとされ、多くは、全北区(北半球の温帯、冷帯、寒帯および北アフリカの一部)に分布し、日本でも亜種を含めると10種以上のアミガサタケ類があると考えられますが、ヨーロッパや北米の種との比較など分類学的検討が進めば、より多くの種類が確認されるものと思われます。ヒロメノトガリアミガサタケ(図2)は従来ヨーロッパの種の名前が充てられることが多かったのですが、2022年に新種として記載され新しい学名が付けられ、日本特産種と考えられています。

ヨーロッパや北米でもモレルと呼ばれ食用として人気が高く、春にはモレル狩りが行われます。アミガサタケ類は黄色系統、黒色系統、褐色系統に分けられ、黒色系統(トガリアミガサタケ系)の数種が栽培され、特に中国では各地でハウス内での栽培が商業ベースで行われています(写真1)。

ヨーロッパでも人工栽培の研究が進められています(写真2)。

日本でも将来、栽培されたものがマーケットに並ぶかもしれません。クリームシチューや煮込み料理の食材として利用されていますが、生食すると中毒するため、良く加熱することが必要です。アミガサタケに限らずキノコ類は生で食べず、加熱調理が原則です。

生態的には腐生菌と菌根菌の両面を持ち、条件により随時、腐生相と菌根相が入れ替わると言う報告もあります。菌核(偽菌核)も形成する性質もあり興味深い生態です。実験的には材のリグニン分解能を示し、白色腐朽菌と考えられます。

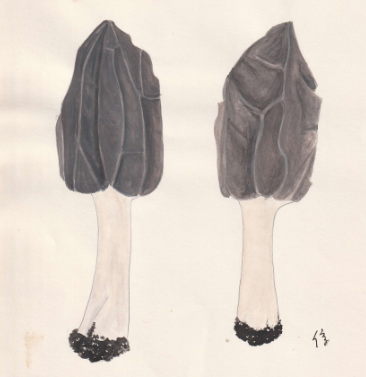

これらアミガサタケ科とは科が異なりますが、アミガサタケの名前が付くフクロシトネタケ科のシャグマアミガサタケ(図3)やヒグマアミガサタケ(トビイロノボリリュウ)と言うキノコもあります。

シャグマアミガサタケは猛毒のキノコとして知られ、死者もでています。加熱中の湯気を吸った調理人が倒れたなどと言う話もあるほどです。しかしながら、缶詰や乾燥品が販売されていますし、良く煮沸し(少なくとも2回は茹でこぼし、水に晒す)、量を多く食べないなど毒抜きと食べ方すれば食べられるようです。無理に食べる必要は全くありません。生食すれば消化器症状から始まり、肝腎の障害による、黄疸、乏尿が出現し、循環器不全、呼吸障害、昏睡、死に至るとされています。

アミガサタケと同様に頭部と柄を持ちますが、頭部は網目状ではなく球状から不規則な形で、表面は凹凸やシワのある脳状となります。春にマツ類やモミ類(時にスギ、ヒノキ)などの針葉樹の林内に生えます。

(文・原図 平尾信三)

図3:シャグマアミガサタケ