| NPO 法人千葉県森林インストラクター会 | |

|---|---|

| 事業区分:緑を楽しむ講座 習志野 | 活動分野:自主事業 |

| 開催日時:2025年1月18日(土)10:00~12:00 | 活動種類:その他 |

| 開催場所: 市民プラザ大久保(習志野市) | 受講者:12名 |

活動概要

私たちは、実に様々な繊維を服・紙・生活道具などに役立て、暮らしてきました。長い歴史での繊維の変遷と現在、そして、大切な未来に向けての取り組みを紹介しました。

最初に、広い地球で拡がっていく時に、ワタの実は、風で飛んだり、転がったり、海・川で流されたりであったことを、1人羽根つきや 水に浮かぶのか実験などを通し、実感していただきました。

ワタは今回のメインテーマです。

縄文時代には、カラムシ・大麻・フジ・シナノキ等各種植物の皮から繊維を取り出し、布(編布=アンギン)にして服を作っています。

貴族は絹、位の高い僧侶・武士は綿(輸入)、一般的な武士はクズ、庶民は各種自然の植物を使っていた時代が長く続きましたが、ワタの栽培の成功により、庶民も江戸時代からは、綿を使えるようになりました。

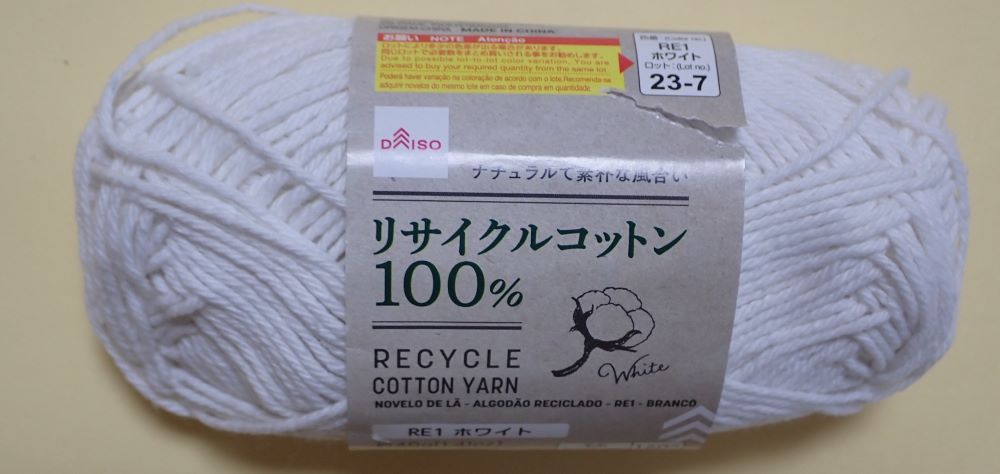

現在、私たちの使う服の約30%弱が綿、 1%がウール、0.2%が絹、70%は石油から作られるプラスチックです。

私たちの洗濯から流れ出たマイクロプラスチックが、海へ流出したマイクロプラスチックの30%を超えていること,あと25年で魚の重さを 海のプラスチックごみの重さが超える予想があることを報告。

世界有数のプラスチック生産・消費国で、大量生産・大量消費に慣れ切ってしまった私たちにできる対策は何でしょう?

天然素材+徹底したリサイクルへの取組も注目されてきています。

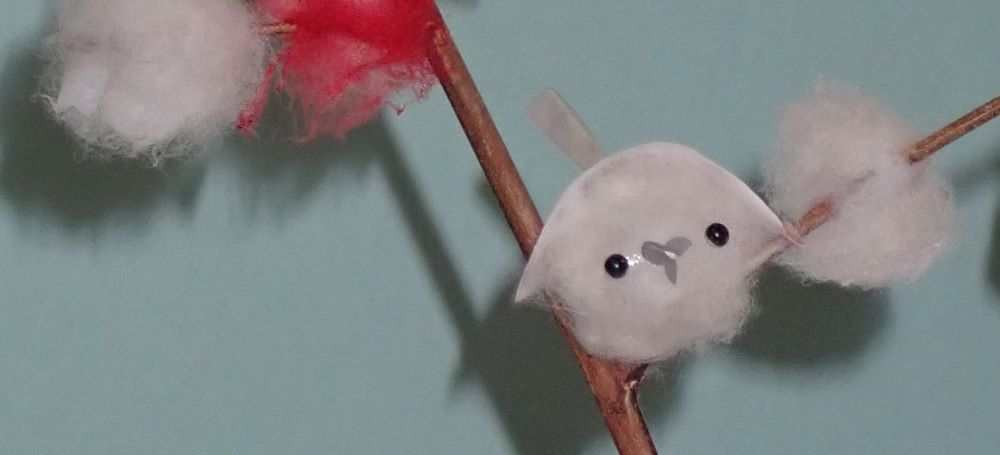

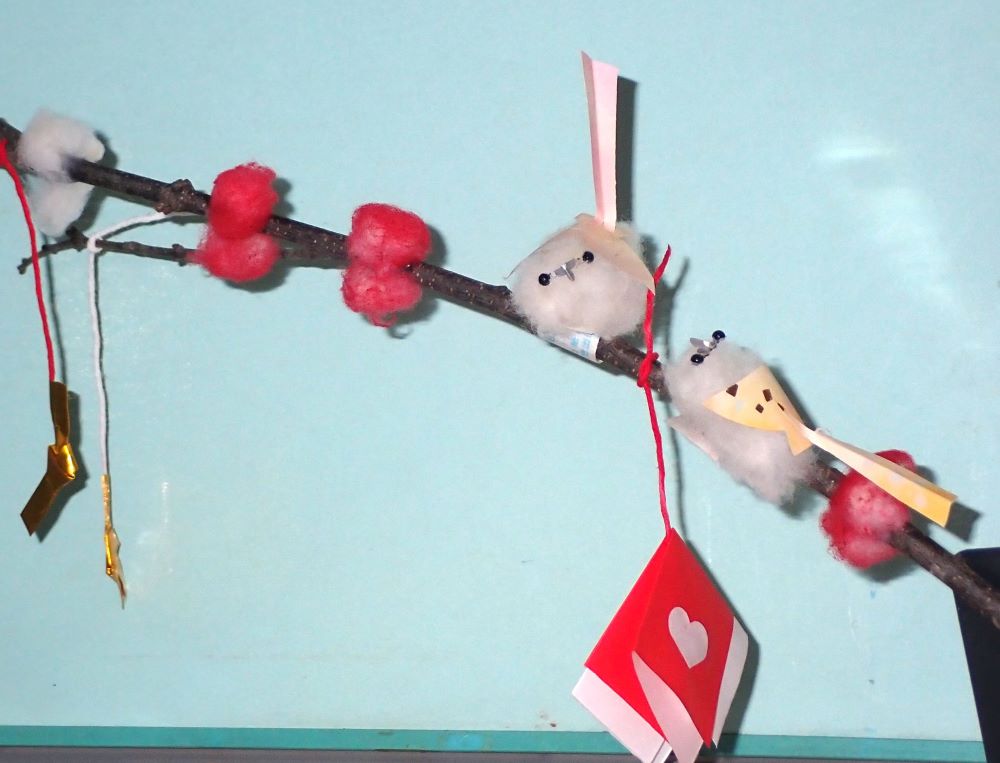

講座後半では、千葉で伝わってきた和綿の種を使っての紅白花餅飾りやシマエナガを作りました。冬の間、室内を明るくする飾りです。農薬も 機械で収穫するための枯葉剤も使わないオーガニックコットンの種です。ひな祭りの頃まで飾る風習もあるものです。「5月には、種を植えてみたい。」との声が聞かれました。

講師 :西河内ひとみ

本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。 (作成:西河内ひとみ)ver.2024